Konversationsanalyse

In diesem Beitrag wird eine Form der Gesprächsanalyse vorgestellt, die mit ihren theoretisch-methodischen Prämissen im deutschsprachigen Raum als ethnomethodologische Konversationsanalyse bekannt geworden ist (Deppermann 2008a; Gülich/Mondada 2008; Birkner et al. 2020). Zu den Grundannahmen der ethnomethodologischen Konversationsanalyse (KA) gehört, dass sich soziale Wirklichkeit fortlaufend in kommunikativen Akten aufbaut, dass das Miteinander-Sprechen für die Herstellung der Ordnungsstrukturen von sozialer Interaktion grundlegend ist (Bergmann 2001: 919; Birkner et al. 2020: 3). Dies gilt sowohl für Alltagsinteraktion (z. B. Gespräche unter Familienmitgliedern oder Freund:innen) als auch für institutionelle Interaktion (z. B. Ärztin-Patient:innen-Interaktion, medial vermittelte Gespräche wie Talkshows, Unterrichtsinteraktion). Konversationsanalytische Arbeiten beschäftigen sich also mit der Frage: „Wie ist das Miteinander-Sprechen organisiert?“ (Birkner 2020: 4). Fokussiert werden dann Phänomene, die in der Regel eine kommunikative Funktion oder eine Form als Ausgangspunkt haben, so z. B.:

- spezifische Handlungen (z. B. Begrüßungen, Instruktionen, Erzählungen),

- die Verwendung spezifischer sprachlicher Formen (z. B. die Verwendung von 'weißte' und 'ne') oder visuell wahrnehmbarer Ressourcen (z. B. Gestik, Mimik, Einbindung von Materialien) in bestimmten Sequenzen,

- spezifische Organisationsprinzipien (z. B. Reparaturen als Mittel der Aufrechterhaltung von gegenseitigem Verstehen).

Das grundlegende Organisationsprinzip sozialer Interaktion ist die Sequenzialität, d. h., dass jede Äußerung oder auch visuell wahrnehmbare Handlung auf eine vorherige bezogen ist und bestimmte weitere nahelegt. Nichts ist losgelöst von der sequenziellen Platzierung in einem Interaktionsverlauf analysierbar. Im Rahmen von Sequenzanalysen wird das Interaktionsgeschehen dann rekonstruiert, also systematisch in seiner Prozesshaftigkeit betrachtet (Stukenbrock 2013: 224; Bergmann 2001). Dafür wird mit Video- oder Audioaufzeichnungen von natürlichen, i. S. v. nicht-experimentellen, Interaktionssituationen gearbeitet. Diese werden detailliert verschriftet, z. B. anhand des formbasierten Transkriptionssystems GAT 2 (Selting et al. 2009, vgl. auch das Online-Tutorial GAT-TO). So werden die flüchtigen Interaktionssituationen einer sequenziellen Analyse zugänglich. Bei Transkription und Analyse wird davon ausgegangen, dass kein Phänomen ‚zufällig‘ ist, sondern dass alles, was in sozialer Interaktion passiert, potentiell relevant ist. Die Perspektive der Teilnehmer:innen wird in konversationsanalytischer Arbeit immer rekonstruiert: Durch die sogenannte next turn proof procedure (Stukenbrock 2013: 231) wird nachvollzogen, welche Interpretation einer vorherigen Äußerung in einer darauf folgenden Äußerung sichtbar wird. Auf diese Weise können die Ethnomethoden (die lokal-situativen Praktiken der Teilnehmenden) systematisch aufgezeigt werden (vgl. u. a. Birkner 2020: 8; Deppermann 2008a; Gülich/Mondada 2008; Stukenbrock 2013).

Wenn Video und Transkript vorliegen, können zum Beispiel folgende Fragen an das Material gestellt werden:

- Welche kommunikativen Handlungen werden realisiert? Welche sprachlichen und körperlichen Ressourcen werden zur Realisierung dieser Handlungen verwendet?

- Wie ist der jeweilige Gesprächsbeitrag aufgebaut? Auf welche Weise bezieht er sich auf den vorherigen Beitrag? Welche folgenden Beiträge macht er erwartbar? Wie lässt sich der sequenzielle Verlauf beschreiben?

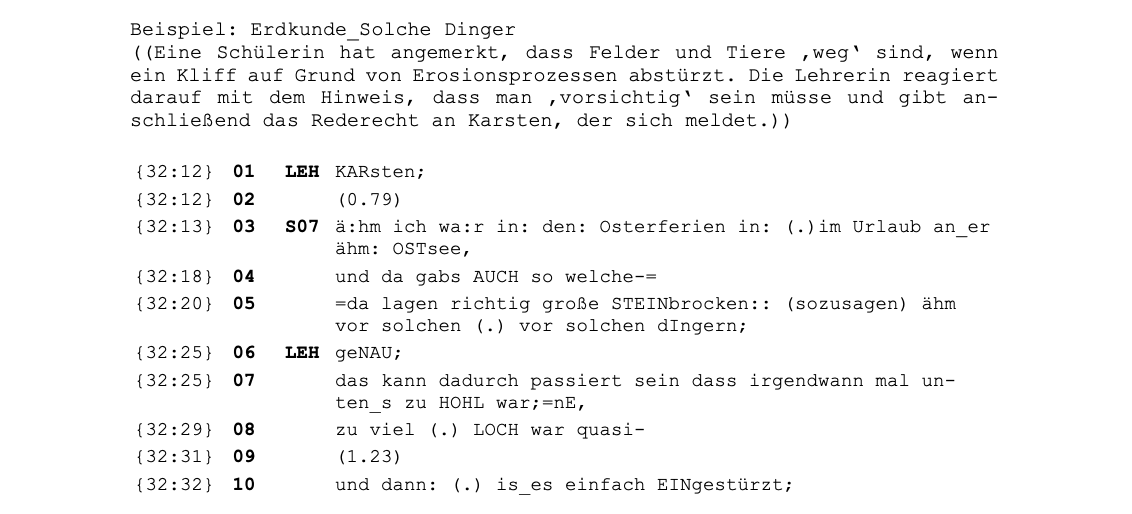

Um die Bedeutung detaillierter Sequenzanalysen besser zu verstehen, ist es hilfreich, sich fünf grundlegende Gesprächseigenschaften vor Augen zu führen (Deppermann 2008a: 8-9). Diese werden im Folgenden anhand eines kurzen Beispiels aus Unterrichtsinteraktion erläutert (vgl. auch Kupetz 2018). Der Ausschnitt stammt aus einer Stunde im Fach Geografie zum Thema Steilküste (Klasse 5).

Konstitutivität

„Gesprächsereignisse werden von den Gesprächsteilnehmern aktiv hergestellt" (Deppermann 2008a: 8), sie werden konstituiert. Für unser Beispiel heißt das, dass der Schüler durch Körperorientierung, Blickverhalten und Melden anzeigt, das Rederecht übernehmen zu wollen, was zu einer Rederechtsübergabe der Lehrerin durch namentliche Nennung führt (Z. 01). Hierbei handelt es sich um ein typisches Phänomen der Herstellung unterrichtlicher Interaktion (vgl. z. B. Hausendorf 2008): Die namentliche Nennung macht einen Redebeitrag des Schülers erwartbar: Er führt ein persönliches vergangenes Ereignis an (Z. 03), seinen Ostseeurlaub in den Osterferien, und benennt eine spezifische Beobachtung, die die Verbindung zum Lerngegenstand Steilküste herstellt (Z. 04).

Prozessualität

Prozessualität beschreibt die Tatsache, dass Äußerungen nicht beliebig, an irgendeiner Stelle, sondern im zeitlichen Nacheinander produziert werden. Die Äußerung des Schülers ist nach der namentlichen Nennung platziert (Z. 03–05). Durch die prosodische Gestaltung der einzelnen Einheiten (Z. 03–04) behält er das Rederecht bei, um seinen Beitrag (zu vergangenem Ereignis und seiner Beobachtung) abschließen zu können. Das geNAU; (Z. 06) der Lehrerin wird in zeitlicher Nachfolge in Reaktion auf den Erfahrungsbericht des Schülers produziert und somit als zustimmend interpretierbar. Es steht aber nicht nur in der Nachfolge einer Äußerung, sondern schließt durch die prosodische und syntaktische Form an einer Stelle ab, an der erneut eine Aushandlung des Rederechts notwendig wird (Stukenbrock 2013: 238). In diesem Fall wird das Rederecht gehalten.

Interaktivität

Gesprächsbeiträge stehen nicht nur im zeitlichen Nacheinander, sie sind wechselseitig aufeinander bezogen, was durch die Eigenschaft Interaktivität beschrieben wird. So verweist beispielsweise das rückbezogene das in Zeile 07 auf die Vorgängeräußerung bzw. auf vorherige Gesprächsbeiträge, ist also eine Referenz auf die zuvor beschriebene Beobachtung. Dadurch wird von der Lehrerin eine enge Bindung zum Schülerbeitrag hergestellt und eine Erklärung für den vom Schüler beobachteten Zustand der Küste eingeleitet (Z. 07).

Methodizität

„Gesprächsteilnehmer benutzen typische, kulturell (mehr oder weniger) verbreitete, d.h. für andere erkennbare und verständliche Methoden, mit denen sie Beiträge konstruieren und interpretieren sowie ihren Austausch miteinander organisieren“ (Deppermann 2008a: 8). Durch den systematischen Zuschnitt von Beiträgen und die ‚Lesbarkeit‘ der Beiträge wird beispielsweise Sprecherwechsel geordnet möglich. So macht das ‚Melden’ durch den Schüler und das ‚Nennen eines Vornamens’ durch die Lehrperson eine ganz typische Struktur (Paarsequenz) aus, die Unterrichtsinteraktion konstituiert.

Pragmatizität

Nicht zuletzt bearbeiten Teilnehmende kommunikative Aufgaben; sie handeln im und durch das Gespräch. Durch Melden zeigt der Schüler an, einen Gesprächsbeitrag äußern zu wollen. In Reaktion darauf übergibt ihm die Lehrkraft das Rederecht (Z. 01). In seinem Gesprächsbeitrag setzt der Schüler das neu Erlernte in Bezug zu einem persönlichen Erlebnis (Z. 03–05). Die Lehrerin reagiert darauf, indem sie die Situationsbeschreibung des Schülers durch die alltagssprachliche Beschreibung des Erosionsprozesses aufgreift und bestätigt (Z. 07–10).

Anhand des Beispiels „Erdkunde_Solche Dinger“ soll deutlich werden, dass eine Sequenzanalyse – im konversationsanalytischen Sinn – die Grundlage für ein tieferes Verständnis für die Interaktionslogik eines Gesprächs bieten kann. Eine häufige Annahme besteht darin, dass sich konversationsanalytische Arbeiten auf die Analyse interaktionsorganisatorischer Strukturen (Paarsequenzen, Reparaturen etc.) beschränken würden. Das ist mitnichten der Fall. Es stimmt, dass die Sequenzialität als grundlegendes Organisationsprinzip immer analytische Berücksichtigung findet, d. h. aber erst einmal nur, dass Handlungen stets in ihrer Kontextsensitivität betrachtet werden, niemals losgelöst von ihrer sequenziellen Platzierung und der dadurch rekonstruierbaren Funktion.

Konversationsanalytisch ausgerichtete Arbeiten können sich mit vielfältigen Phänomenen beschäftigen, die durch Sequenzanalysen besonders gut zugänglich werden, z. B.

- die Darstellung und Konstruktion von Wissen oder auch die Darstellung und Aushandlung von Verstehen (Deppermann 2008b; 2018),

- die Entwicklung von sprachlichen Kompetenzen bzw. bildungssprachlichen Praktiken (Pekarek Doehler 2018; Heller 2017),

- Zuschreibungen und Aushandlungen von Zugehörigkeiten (Hausendorf 2002),

- Verfahren der Selbst- und Fremdpositionierung (Lucius-Hoene/Deppermann 2004),

- Mitgliedschaftskategorisierungen (Schegloff 2007a).

Im oben gezeigten Ausschnitt zeigt der Schüler beispielsweise an, dass er einen Bezug zwischen dem fachlichen Lerngegenstand 'Erosionsprozess' und einer Beobachtung im Ostseeurlaub herstellen kann, die er in der Unterrichtsinteraktion in alltagssprachlichen Formulierungen rekonstruiert und somit der Lehrerin und den Mitschüler:innen zugänglich macht. Durch das Melden und Einbringen persönlicher Erfahrung stellt er sich als aufmerksamer Schüler dar, der sich am Unterrichtsgeschehen beteiligt. Die Lehrerin manifestiert ihre Rolle durch spezifische Handlungen wie das Aufgreifen, Bestätigen und Reformulieren des Schülerbeitrags. (Eine Bewertung der sprachlichen und fachlichen Dimension des Gesprächsbeitrags der Lehrerin wäre dann nicht mehr Gegenstand einer konversationsanalytischen Arbeit, vgl. Kupetz 2018).

Gegenstand konversationsanalytischer Arbeiten ist also immer soziales Handeln und (sprachliche) Interaktion – darüber hinaus ist eine disziplinäre Verortung vom untersuchten Phänomen abhängig. Verortungen sind in verschiedenen Disziplinen denkbar, so z. B. Sprachwissenschaft, Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Kommunikationswissenschaft, Ethnologie, Anthropologie (Birkner 2020: 5). Als Weiterentwicklungen der Konversationsanalyse zur Betrachtung linguistischer bzw. visuell wahrnehmbarer Phänomene gelten die Interaktionale Linguistik und Multimodalitätsforschung; hier bietet sich einführend die Lektüre von Stukenbrock (2013) an.

Verwendete Literatur

Bergmann, Jörg R. (2001): Das Konzept der Konversationsanalyse. In: Klaus Brinker; Armin Burkhardt; Gerold Ungeheuer et al. (Hrsg.): Text- und Gesprächslinguistik. Berlin u.a.: De Gruyter. Band 2: Gesprächslinguistik. HSK 16, 919-927.

Birkner, Karin (2020): Grundlegendes. In: Birkner, Karin; Peter Auer; Angelika Bauer; Helga Kotthoff (Hrsg.): Einführung in die Konversationsanalyse. Berlin u.a.: De Gruyter, 3-31.

Birkner, Karin; Peter Auer; Angelika Bauer; Helga Kotthoff (2020): Einführung in die Konversationsanalyse. Berlin u.a.: De Gruyter.

Deppermann, Arnulf (2008a): Gespräche analysieren: eine Einführung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Deppermann, Arnulf (2008b): Verstehen im Gespräch. In: Kämper, Heidrun; Ludwig M. Eichinger (Hrsg.): Sprache – Kognition – Kultur. Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung. Berlin u.a.: De Gruyter, 225-261.

Deppermann, Arnulf (2013): Interview als Text vs. Interview als Interaktion. In: FQS Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 14(3), Art. 13.

Deppermann, Arnulf (2018): Wissen im Gespräch. In: Birkner, Karin; Nina Janich (Hrsg.): Handbuch Text und Gespräch. Berlin u.a.: De Gruyter, 104-142.

Gülich, Elisabeth; Lorenza Mondada (2008): Konversationsanalyse – Eine Einführung am Beispiel des Französischen. Tübingen: Niemeyer.

Hausendorf, Heiko (2002): Kommunizierte Fremdheit: Zur Konversationsanalyse von Zugehörigkeitsdarstellungen. In: Kotthoff, Helga (Hrsg.): Kultur(en) im Gespräch. Tübingen: Gunter Narr, 25-59.

Hausendorf, Heiko (2008): Interaktion im Klassenzimmer. Zur Soziolinguistik einer riskanten Kommunikationspraxis. In: Herbert Willems (Hrsg.): Lehr(er)buch Soziologie: Für die pädagogischen und soziologischen Studiengänge. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Band 2, 931-957.

Heller, Vivien (2017): Lerngelegenheiten für Erklären und Argumentieren: Wie partizipieren mehrsprachige Schüler und Schülerinnen an bildungssprachlichen Praktiken? In: Fuchs, Isabel; Stefan Jeuk; Karlfried Knapp (Hrsg.): Mehrsprachigkeit: Spracherwerb, Unterrichtsprozesse, Seiteneinstieg. Stuttgart: Fillibach bei Klett, 173-190.

Kupetz, Maxi (2018): Gesprächsanalytische Unterrichtsforschung als Möglichkeit einer kasuistischen Lehrer*innenbildung im Bereich sprachsensibler Fachunterricht. Rohde, Andreas; Judith Hofmann; Celestine Caruso; Kim Schick (Hrsg.): Sprache im Unterricht – Ansätze, Konzepte und Methoden. Trier: WVT, 49-67.

Lucius-Hoene, Gabriele; Arnulf Deppermann (2004): Narrative Identität und Positionierung. In: Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion (5)166-183.

Pekarek Doehler, Simona (2018): Elaborations on L2 interactional competence: the development of L2 grammar-for-interaction. In: Classroom Discourse (9)1, 3-24.

Schegloff, Emanuel A. (1992): Repair after Next Turn: The Last Structurally Provided Defense of Intersubjectivity in Conversation. In: The American Journal of Sociology (97)5, 1295-1345.

Schegloff, Emanuel A. (2007a): A tutorial on membership categorization. In: Journal of Pragmatics (39), 462-482.

Selting, Margret; Peter Auer; Dagmar Barth-Weingarten, et al. (2009): Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT 2). In: Gesprächsforschung - Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 10, 353-402. (http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2009/px-gat2.pdf)

Stukenbrock, Anja (2013): Sprachliche Interaktion. In: Peter Auer (Hrsg.): Sprachwissenschaft: Grammatik – Interaktion – Kognition. Stuttgart u. a.: J. B. Metzler, 217-260.

Weiterführende Literatur

Couper-Kuhlen, Elizabeth; Margret Selting (2018): Interactional Linguistics: Studying Language in Social Interaction. Cambridge u. a.: Cambridge University Press.

Imo, Wolfgang; Jens Philipp Lanwer (2019): Interaktionale Linguistik – Eine Einführung. Stuttgart: J.B. Metzler.

Mondada, Lorenza (2014): The local constitution of multimodal resources for social interaction. In: Journal of Pragmatics (65)137-156.

Schegloff, Emanuel A. (2007b): Sequence Organization in Interaction – A Primer in Conversation Analysis. Cambridge u. a.: Cambridge University Press.

Sidnell, Jack; Tanya Stivers (Hrsg.)(2013): The Handbook of Conversation Analysis. Chichester u. a.: Wiley-Blackwell.

Selting, Margret; Dagmar Barth-Weingarten (Hrsg.)(2024): New Perspectives in Interactional Linguistic Research. Amsterdam: Benjamins.

Quellenangabe für diesen Text

Hinweis: Dieser Text ist eine Aktualisierung des 2019 in Zusammenarbeit mit Elena Becker verfassten Texts „Unterrichtsinteraktion rekonstruieren – Konversationsanalyse". Ich danke Christl Langer für hilfreiche Hinweise.

Artikel verfasst von Maxi Kupetz (2025)

Zitation: Kupetz, Maxi (2025). Konversationsanalyse. QUASUS. Qualitatives Methodenportal zur Qualitativen Sozial-, Unterrichts- und Schulforschung. URL https://www.ph-freiburg.de/ew/institut/quasus/was-muss-ich-wissen/daten-auswerten/konversationsanalyse.html#c63859