Gütekriterien in der qualitativen Forschung – Bög / Weitkämper

Warum sind Gütekriterien wichtig?

Forschungsarbeiten sind nicht automatisch qualitativ hochwertig. Sie werden von Menschen gemacht, die unterschiedlich sorgfältig arbeiten – und dabei können Fehler passieren. Deshalb braucht wissenschaftliche Forschung Gütekriterien. Sie helfen, die Qualität einer Arbeit einzuschätzen und zu bewerten – unabhängig vom Thema oder der Person, die geforscht hat. Gleichzeitig dienen sie Forschenden als Orientierung: Sie können sich im Forschungsprozess immer wieder fragen, ob sie wissenschaftlich angemessen vorgehen.

Zwei Forschungsansätze: quantitativ und qualitativ

In der Wissenschaft gibt es zwei grundlegende Arten, wie man forschen kann: quantitativ und qualitativ.

Quantitative Forschung begegnet uns im Alltag recht häufig – etwa bei Umfragen, psychologischen Tests oder medizinischen Studien. Hier werden Daten in Zahlenform erhoben und ausgewertet. Ziel ist es, objektive, verallgemeinerbare Aussagen über Phänomene zu treffen.

Die qualitative Forschung verfolgt ein anderes Ziel: Sie will Prozesse, Bedeutungen und Sichtweisen besser verstehen. Statt Zahlen stehen hier Sprache, Erleben und Interaktionen im Mittelpunkt. Häufig wird mit Interviews oder Beobachtungen gearbeitet. Die Forschung ist offen angelegt, Theorien werden aus dem Material heraus entwickelt. (Vgl. auch Fritzsche/Weitkämper; Reichertz 2016)

Gütekriterien in der quantitativen Forschung: Objektivität, Reliabilität, Validität

Die quantitative Forschung nutzt drei klassische Gütekriterien:

- Objektivität: Unabhängigkeit der Ergebnisse von der forschenden Person

- Reliabilität: Zuverlässigkeit der Messung

- Validität:Misst das Verfahren wirklich das, was es messen soll?

Diese Kriterien sind klar definiert und leicht überprüfbar. Durch ihr Operieren mit Zahlen ist diese Art zu forschen abgesicherter und vergleichbarer, jedoch eignet sie sich nicht für jeden Sachverhalt.

Qualitative Forschung: mehr Offenheit – aber auch mehr Herausforderungen

Die qualitative Forschung interessiert sich für den sinnhaften Aufbau der sozialen Wirklichkeit, d.h. die Komplexität des Alltags und sozialen Sinn. Sie lässt mehr Raum für Mehrdeutigkeit. Sie will Phänomene in ihrer Tiefe und im jeweiligen Kontext verstehen. Das bringt besondere Herausforderungen mit sich:

- Interpretationsoffenheit: Aussagen und Beobachtungen lassen sich unterschiedlich deuten. Interpretationen müssen daher gut begründet und transparent sein.

- Kontextsensitivität: Ergebnisse hängen stark vom Entstehungskontext ab. Dies ist ein wichtiger Unterschied zu quantitativen Verfahren; hier wird versucht kontextunabhängige Ergebnisse zu generieren.

- Interaktion als Teil der Daten: Die Beziehung zwischen Forschenden und Befragten beeinflusst die Daten – diese Wechselwirkung ist selbst Teil des Auswertungsprozesses.

- Systematik und Nachvollziehbarkeit: Auch wenn qualitative Forschung offen ist, muss sie strukturiert und dokumentiert sein, damit andere den Prozess nachvollziehen können.

Ein gängiger Bezugspunkt ist der Überblick von Steinke (2003). Sie stellt sieben Kriterien vor, mit denen qualitative Forschung bewertet werden kann. Diese beziehen sich u. a. auf intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Indikation des Forschungsprozesses und Gegenstandsangemessenheit, empirische Verankerung und Limitationen. Steinkes Beitrag ist wichtig, weil er einen Überblick über bisherige Diskussionen bietet. Allerdings bleibt offen, welche der Kriterien besonders zentral sind – eine Gewichtung musste jede*r selbst vornehmen. Das führte auch zu Kritik aus der Fachcommunity.

Im Jahr 2018 greifen Strübing und Kolleg*innen die Debatte erneut auf. Sie wollen die Diskussion um qualitative Gütekriterien weiterentwickeln und formulieren fünf zentrale Kriterien, die sie für besonders geeignet halten:

- Gegenstandsangemessenheit: Das Basiskriterium für sie, das darauf abzielt, ob das methodische Vorgehen zum Forschungsgegenstand passt.

- Empirische Sättigung: Neue, weitere Daten bringen keine neuen Erkenntnisse mehr – ein Zeichen für Tiefe.

- Theoretische Durchdringung: Es wird deutlich, wie aus Daten Theorie entwickelt wurde.

- Originalität: Die Arbeit bringt neue Einsichten oder Perspektiven.

- Textuelle Performanz: Die Darstellung ist nachvollziehbar und überzeugend geschrieben.

Diese Kriterien greifen einige Gedanken von Steinke auf, führen sie aber auch weiter. Sie stießen auf breite Resonanz und führten zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Frage: Was macht „gute“ qualitative Forschung aus? (Vgl. u.a. Kalthoff 2021, Reichertz 2019, Eisewicht & Grenz 2018)

Einordnung für Studierende: Orientierung statt Beliebigkeit

Damit kann festgehalten werden, dass qualitative Forschung ein anspruchsvoller Prozess ist, der präzises Arbeiten und methodisches Vorgehen erfordert. Auch in Gegenüberstellung zur quantitativen Forschung, welche zunächst eventuell übersichtlicher und methodisch strukturierter wirkt, hat die qualitative Forschung ihre Stärken und Möglichkeiten der Überprüfung ihrer Güte. Da diese jedoch, wie zuvor erwähnt, zahlreich sind und in ihrer Wichtigkeit unterschiedlich gewichtet werden können, möchten wir gerade für sich im Feld der qualitativen Forschung Orientierende eine gewisse Orientierung und Priorisierung bieten. Die fünf Kriterien von Strübing bieten dafür eine gute Grundlage – auch, weil sie die Besonderheiten qualitativer Forschung ernst nehmen, ohne Beliebigkeit zuzulassen.

Was muss ich bei meiner Abschlussarbeit berücksichtigen?

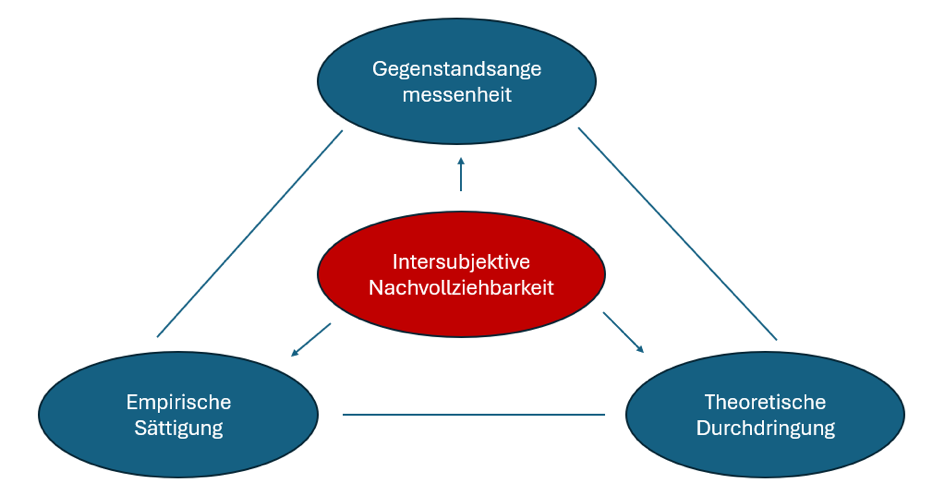

Wir präsentieren im Folgenden einen Vorschlag zum Umgang mit Gütekriterien in studentischen Abschlussarbeiten. Ziel ist es, zentrale Dimensionen der wissenschaftlichen Qualität aufzugreifen – unter Rückgriff auf die Diskussion bei Otte et al. (2023), Flick (2022), Kalthoff (2021), Reichertz (2016), Steinke (2010) – und diese auf praktikable Weise für studentische Arbeiten nutzbar zu machen. Zentrale Kriterien sind für uns – angelehnt an Strübing et al. – Gegenstandsangemessenheit, empirische Sättigung und theoretische Durchdringung. Originalität und textuelle Performanz sehen wir als Sternstunden studentischer Arbeiten an, nicht aber als notwendig erwartbar. Ergänzt wird diese Trias durch intersubjektive Nachvollziehbarkeit, verstanden als transparente, überzeugende Reflexion und Dokumentation des Forschungsprozesses (vgl. Reichertz 2016: 289).

Abb. 1: Priorisierung und Zusammenhänge der wichtigsten Gütekriterien für studentische Abschlussarbeiten

Doch was bedeutet nun intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Gegenstandsangemessenheit, empirische Sättigung und theoretische Durchdringung? Und warum haben wir sie so angeordnet wie in der Skizze abgebildet?

Intersubjektive Nachvollziehbarkeit steht im Zentrum unseres Verständnisses von Güte. Sie meint eine transparente und reflektierte Darstellung des Forschungsprozesses – sodass andere Forschende die Herangehensweise und Interpretationen nachvollziehen und kritisch prüfen können. Dieses Kriterium ist eng mit den drei anderen verknüpft, da sie gemeinsam die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses ermöglichen.

Gegenstandsangemessenheit bedeutet, den eigentlichen Forschungsgegenstand im Verlauf des Prozesses zunehmend klarer zu fassen. Dies geschieht in einem iterativen Prozess, bei dem Fragestellung, Methode und Theorie wiederholt angepasst werden (Strübing et al. 2018). Eine nachvollziehbare Dokumentation dieser Entwicklungen macht den Prozess sichtbar und unterstützt die Güte des Projekts.

Empirische Sättigung liegt vor, wenn neue Daten keine substanziellen neuen Einsichten mehr bringen. Dafür müssen unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt und die eigenen Vorannahmen kritisch reflektiert werden (hierzu auch zentral für Abschlussarbeiten: Truschkat et al. 2005; zur Interviewinteraktion: Helfferich 2014). Auch hier zeigt sich die Verbindung zur Gegenstandsangemessenheit und zur Nachvollziehbarkeit: Nur wenn klar dokumentiert wird, wie diese Sättigung erreicht wurde, ist sie nachvollziehbar. Es ist wichtig sich die eigene Perspektive klar zu machen und dies auch im Kapitel der Reflexion niederzuschreiben. Dadurch gewinnt man Distanz zum Forschungsgegenstand bzw. kann diese gezielter herstellen. Zudem ist der Austausch mit anderen Forschenden sehr hilfreich, und auch die Auseinandersetzung mit Literatur. Es ist wichtig darauf zu achten, dass die gewählten Austauschpartner*innen bzw. die gewählte Literatur nicht vorrangig nur eigene Hypothesen bestätigt, sondern auch konfrontativ andere Zugänge beleuchtet.

Theoretische Durchdringung meint die reflektierte Verbindung von Theorie und Empirie: bestehende Konzepte sollen kritisch aufgegriffen, erweitert oder infrage gestellt werden. Ziel ist es, ausgehend von der eigenen Forschung eine theoretisch fundierte Beantwortung der Fragestellung zu entwickeln. Die Auseinandersetzung mit theoretischen Sichtweisen ist zu jedem Zeitpunkt im Forschungsprozess hilfreich. Gleichsam wird gerade gegen Ende ein stringentes, die Empirie theoretisierendes Konzept entwickelt und damit die Frage der Arbeit im Rückgriff aus passender Empirie und Theorie beantwortet (vgl. auch Entwicklung einer sozialwissenschaftlichen Fragestellung).

Diese Überlegungen werden wir nun anhand der Abschlussarbeit von Marion Bög plausibilisieren. In ihrer Arbeit untersuchte Marion, welche Arten von Interaktion neben der üblichen verbal-kognitiven Kommunikation möglich sind. Konkret ging es um die Frage: Wie verhalten wir uns, wenn verbale Interaktion nicht mehr möglich ist? Und wie erleben wir alternative Formen des Miteinanders? Untersucht wurden Interaktionen mit Demenz- und Palliativpatient*innen, die oft nicht mehr auf kognitiv gesteuerte Kommunikation zurückgreifen können. Methodisch arbeitete Marion Bög mit der Grounded Theory, wobei qualitative Interviews mit Fachpersonen aus Gesundheits- und Pflegeberufen die Datenbasis bildeten.

Gegenstandsangemessenheit zeigt sich in ihrem Forschungsprozess darin, dass ihr Interesse an nonverbalen Interaktionen aus einer persönlichen Erfahrung in der Atemtherapie-Gruppe sowie vertieften Studien zum Altern im Master entstand. Auf der Suche nach einer passenden theoretischen Sprache stieß sie auf eine Doktorarbeit, die sich ebenfalls mit nonverbaler Interaktion befasste und beziehungsphilosophische Ansätze von Martin Buber einbezog. Ein Expertinneninterview mit der Doktorandin half ihr, die Fragestellung weiter zu schärfen. Im weiteren Verlauf überprüfte sie fortwährend, ob neue Interviewpartnerinnen ihr Erkenntnisinteresse ausreichend erweiterten und somit den Gegenstand passend abbildeten. So wurde der Gegenstand im zirkulären Prozess der fortgesetzten Justierung schrittweise konkretisiert.

Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit wird besonders deutlich in Marions kritischer Reflexion der eigenen Erwartungen und der realen Befunde: Ihre erste Interviewpartnerin war Expertin für nonverbale Interaktion und bestätigte Marions anfängliche Faszination. Andere Gesprächspartner*innen, insbesondere Pflegekräfte, berichteten jedoch überwiegend von begrenzter Zeit und überwiegend verbaler Kommunikation – was Marion zunächst enttäuschte. Diese Diskrepanz zwischen Erwartung und Wirklichkeit machte sie offen und transparent zum Thema der Reflexion in ihrer Arbeit. Dadurch dokumentierte sie ihre eigene Perspektive und den Einfluss dieser auf den Forschungsprozess nachvollziehbar.

Die empirische Sättigung erreichte Marion, indem sie gezielt weitere Interviewpartner*innen mit anderen beruflichen Hintergründen – etwa eine Ergotherapeutin und ehrenamtliche Hospizmitarbeitende – hinzunahm. Diese hatten in ihrem Arbeitsalltag mehr Möglichkeiten für stille, nonverbale Begegnungen, was das Bild ihres Gegenstands erweiterte. Durch diese bewusste Erweiterung und den Vergleich verschiedener Perspektiven wurde eine fundierte Datenbasis geschaffen, bei der keine grundlegend neuen Aspekte mehr auftauchten.

Schließlich zeigt sich die theoretische Durchdringung in der Verbindung der empirischen Daten mit den beziehungsphilosophischen Grundgedanken Bubers und Hartmut Rosas Resonanz-Konzept. Marion entwickelte damit ein theoretisches Verständnis von Erfahrungsräumen, die jenseits des Verbalen liegen und in der Pflegepraxis oft intuitiv erlebt, aber selten sprachlich gefasst werden. Diese theoretische Reflexion ermöglichte es ihr, die empirischen Befunde in einen größeren wissenschaftlichen Kontext einzubetten und eigene theoretische Einsichten zu generieren.

Marion Bögs Arbeit macht anschaulich, wie die hier vorgestellten Gütekriterien nicht abstrakt bleiben, sondern im praktischen Forschungsprozess lebendig werden und diesen steuern bzw. unterstützen können – gerade auch in studentischen Abschlussarbeiten. Dabei wird deutlich, wie wichtig die kritische Reflexion des eigenen Zugangs, die Offenheit gegenüber abweichenden Befunden und die sorgfältige Dokumentation des gesamten Prozesses sind.

Literatur

Bög, M. (2023): Jenseits des Sagbaren. Nonverbale Interaktion mit Demenz- und Palliativpatient*innen. PH Freiburg. phfr.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/944

Eisewicht, P. & Grenz, T. (2018): Die (Un)Möglichkeit allgemeiner Gütekriterien in der qualitativen Forschung – Replik auf den Diskussionsanstoß zu „Gütekriterien qualitativer Forschung“. In: Zeitschrift für Soziologie, 47(5), 364–373.

Flick, U. (2010): Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Mey, G. & Mruck, K. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS, S. 395–407.

Flick, U. (2014): Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. In: Baur, N. & Blasius, J. (Hrsg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: Springer VS, S. 411–423.

Flick, U.; von Kardorff, E. & Steinke, I. (2000) (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.

Helfferich, C. (2011): Die Qualität qualitativer Daten. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (4. Aufl.).

Kalthoff, H. (2021): Nicht alles über einen Kamm! Zur Güte qualitativer Daten. In: Zeitschrift für Soziologie, 50(1), 1–5.

Otte, G.; Sawert, T.; Brüderl, J.; Kley, S.; Kroneberg, C. & Rohlfing, I. (2023): Gütekriterien in der Soziologie: Eine analytisch-empirische Perspektive. In: Zeitschrift für Soziologie, 52(1), 26–49. doi.org/10.1515/zfsoz-2023-2006

Reichertz, J. (2016): Qualitative und interpretative Sozialforschung. Eine Einladung. Wiesbaden: Springer.

Reichertz, J. (2019): Methodenpolizei oder Gütesicherung? Zwei Deutungsmuster im Kampf um die Vorherrschaft in der qualitativen Sozialforschung. In: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 20(1), 1–15. doi.org/10.17169/fqs-20.1.3205

Steinke, I. (1999): Kriterien qualitativer Forschung. Ansätze zur Bewertung qualitativ-empirischer Sozialforschung. Weinheim: Juventa.

Steinke, I. (2010): Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Flick, U.; von Kardorff, E. & Steinke, I. (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch (9. Aufl.). Reinbek: Rowohlt, S. 319–331.

Strübing, J.; Hirschauer, S.; Ayaß, R.; Krähnke, U. & Scheffer, T. (2018): Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. Ein Diskussionsanstoß. In: Zeitschrift für Soziologie, 47(2), 83–100. doi.org/10.1515/zfsoz-2018-1006

Truschkat, I.; Kaiser, M. & Reinartz, V. (2005): Forschen nach Rezept? Anregungen zum praktischen Umgang mit der Grounded Theory in Qualifikationsarbeiten. In: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 6(2), Art. 22. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502221

Zitation: Bög, Marion & Weitkämper, Florian (2025): Gütekriterien in der qualitativen Forschung. QUASUS. Qualitatives Methodenportal zur Qualitativen Sozial-, Unterrichts- und Schulforschung. URL https://www.ph-freiburg.de/quasus/was-muss-ich-wissen/was-ist-qualitative-sozialforschung/guetekriterien.html

Videoempfehlung

Eine einführende Vorlesung (57:09 Min.) zu Gütemerkmalen qualitativer Forschung von Prof. Dr. Markus Antonius Wirtz.